Artenlexikon

Dugong (Gabelschwanzseekuh)

Artenlexikon:

Verbreitung

Dugong (Gabelschwanzseekuh)

Sie treiben gemächlich in seichten Gewässern und spielen dabei eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Küstenökosysteme. Doch ihre Population ist weltweit zurückgegangen und sie stehen vor zahlreichen Bedrohungen.

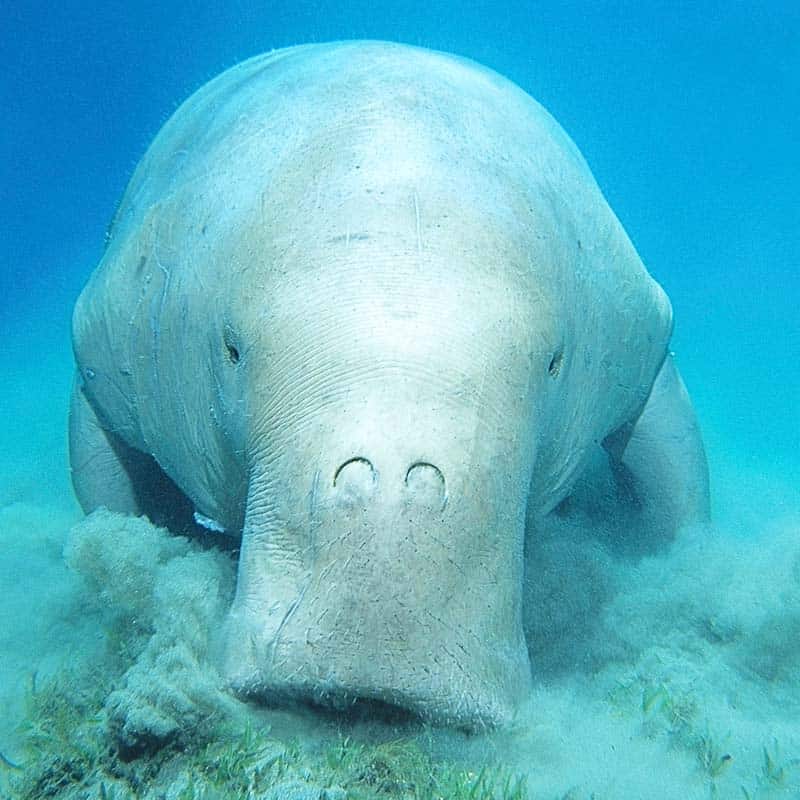

Körperliche Merkmale

Dugongs sind durch ihr üppiges Aussehen besonders eindrucksvoll. Ihr gebogener Schwanz und ihr stromlinienförmiger Körper ermöglichen es ihnen, mühelos durch die Seegraswiesen zu gleiten. Die Meeressäuger können gewöhnlich 3 Meter lang und bis zu 400 kg schwer werden. Dugongs gehören wie Manatis zur Familie der Seekühe. Der größte Unterschied zwischen den beiden Arten ist ihre Schwanzflosse. Gabelschwanzseekühe haben eine halbmondförmige Fluke, bei Rundschwanzseekühen ist sie kreis- oder spatenförmig. Aufgrund ihres schlechten Sehvermögens sind Dugongs für die Futtersuche auf die empfindlichen Borsten entlang der schweineähnlichen Schnauze angewiesen. Bei Tauchgängen von bis zu 10 Minuten am Stück können sie so die Gräser finden, von denen sie sich ernähren. Gabelschwanzseekühe verfügen über ein scharfes Gehör. Obwohl sie keine Stimmbänder besitzen, können sie Quietsch- und Piepstöne erzeugen, um mit ihren Jungen zu kommunizieren. Die Lebenserwartung von Dugongs liegt wahrscheinlich über 60 Jahre. Das älteste bekannte Dugong-Weibchen wurde nach seinem Tode anhand des Wachstums der Stoßzähne auf ein Alter von 73 Jahre geschätzt.

Lebensweise und Fortpflanzung

Dugongs leben in seichten tropischen Gewässern im Indopazifik. Dort können sie einzeln mehrere Hundert Kilometer in wenigen Tagen zurücklegen und dabei die Küstengewässer vieler Länder durchschwimmen. Darum ist es wichtig, die Dugongs auch durch überregionale Maßnahmen zu schützen. Die gemächlichen Meeressäuger bewegen sich durchschnittlich mit einer Geschwindigkeit von 10 Kilometern pro Stunde fort. In kurzen Stößen können sie auch bis zu 22 Kilometer pro Stunde beschleunigen.

Alle drei bis sieben Jahre pflanzen sich Dugongs fort. Die ersten Geburten der Dugong-Kühe erfolgen meist erst in einem Alter von zehn bis 17 Jahren. Nach einer Tragzeit von etwa 13 Monaten begeben sich die Weibchen zur Geburt in flache Gewässer. Danach bleibt das fast immer einzeln geborene, 100 bis 120 Zentimeter lange und 20 bis 35 Kilogramm schwere Kalb ungefähr zwei Jahre (mindestens 18 Monate) dicht beim Muttertier und sucht bei Gefahr hinter seinem Rücken Deckung. Allerdings beginnen junge Seekühe schon kurz nach der Geburt selbstständig Seegras zu fressen. Wenn Dugong-Weibchen unter Stress stehen, produzieren sie weniger Junge, was das Wachstum der Population weiter bremst.

Ernährung

Dugongs ernähren sich von Seegras, hauptsächlich von den kohlenhydratreichen Wurzelstöcken (Rhizomen), die sie regelrecht ausgraben und dabei flache Furchen im Meeresboden hinterlassen. Durch ihr ständiges Abgrasen von Seegras wird das Nachwachsen von Seegras gefördert, wodurch wichtige Lebensräume und Futterplätze für eine Vielzahl anderer Meerestiere, darunter Schildkröten, Delfine und Sägefische, gesichert werden. Gesunde Dugongs bedeuten also gesundes Seegras und die Gesundheit des Great Barrier Reefs im Allgemeinen.

Dugong und Mensch

Große Schulen von Dugongs waren früher beispielsweise vor Mozambique in Ost-Afrika häufig auffindbar. Ihre Verbreitung geht jedoch weltweit zurück. Viele Dugongs verfangen sich in Fischernetzen und ertrinken. Außerdem werden sie wegen ihres Fleisches gejagt. Eine weitere häufige Todesursache bei Dugongs sind Zusammenstöße mit Motorbooten in den seichten Gewässern, in denen sie leben. Der Einsatz von Pestiziden und Nährstoffen im Great Barrier Reef verschlechtern die Wasserqualität und kann die Seegraswiesen, auf die die Dugongs angewiesen sind, ersticken.

Durch ihre Abhängigkeit von flachen Küstengewässern sind Dugongs extrem anfällig für die globale Erwärmung und den Anstieg des Meeresspiegels. Extremwetterereignisse rauben den Dugongs wichtige Lebensräume. Dies war auch der Grund für die höchste Zahl von gestrandeten Dugongs nach den Überschwemmungen im Sommer 2010/11 in Queensland.

Der Dugong in der Kulturgeschichte

Die wohl berühmteste Geschichte über die Seekühe ist, dass sie der Ursprung der Meerjungfrauenlegende sind. Zumindest, was die Sirenen der griechischen Mythologie angeht, kann das allerdings nicht stimmen, da es keine Seekühe im Mittelmeer gibt. Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass die Mythen von den Babyloniern übernommen wurden, die mit dem Roten Meer sehr wohl an das Verbreitungsgebiet der Seekühe angeschlossen waren. In dieser Kultur finden sich Beschreibungen von Fischmenschen.

Später brachte Christoph Kolumbus die Tiere mit der griechischen Mythologie in Verbindung – im Golf von Mexiko stieß er auf Amazonas Manatis. Aus einiger Entfernung kann man Seekühe tatsächlich für badende Menschen halten. In seinem Logbuch vermerkte Kolumbus allerdings, dass die Sirenen der Karibik weniger schön seien als in den Beschreibungen des Dichters Horaz.

Projekte und Engagement des WWF

Wie bei so vielen bedrohten Arten ist der Schutz ihres Lebensraumes ein wichtiger Ansatz zum Schutz der Dugongs. Der WWF engagiert sich dafür, Schutzgebiete auszuweisen und durch nachhaltige Fischerei den Beifang und die Kollision von Dugongs mit Fischern zu verhindern.

Retten Sie bedrohte Tierarten mit einer

Wildlife-Patenschaft!

Gemeinsam können wir Wilderei, Artenhandel und Lebensraumverlust bekämpfen. Ihre Patenschaft macht den Unterschied!