Living Planet Report 2024

Report herunterladen (en)Living Planet Report 2024

Report herunterladen (en)© pilli Adobe Stock

WWF Living Planet Report 2024: Wildtierbestände schrumpfen dramatisch

Alle zwei Jahre veröffentlicht der WWF im Living Planet Report wie es um weltweite Wildtierbestände bestellt ist. Das sind die wichtigsten Ergebnisse aus dem Bericht von 2024:

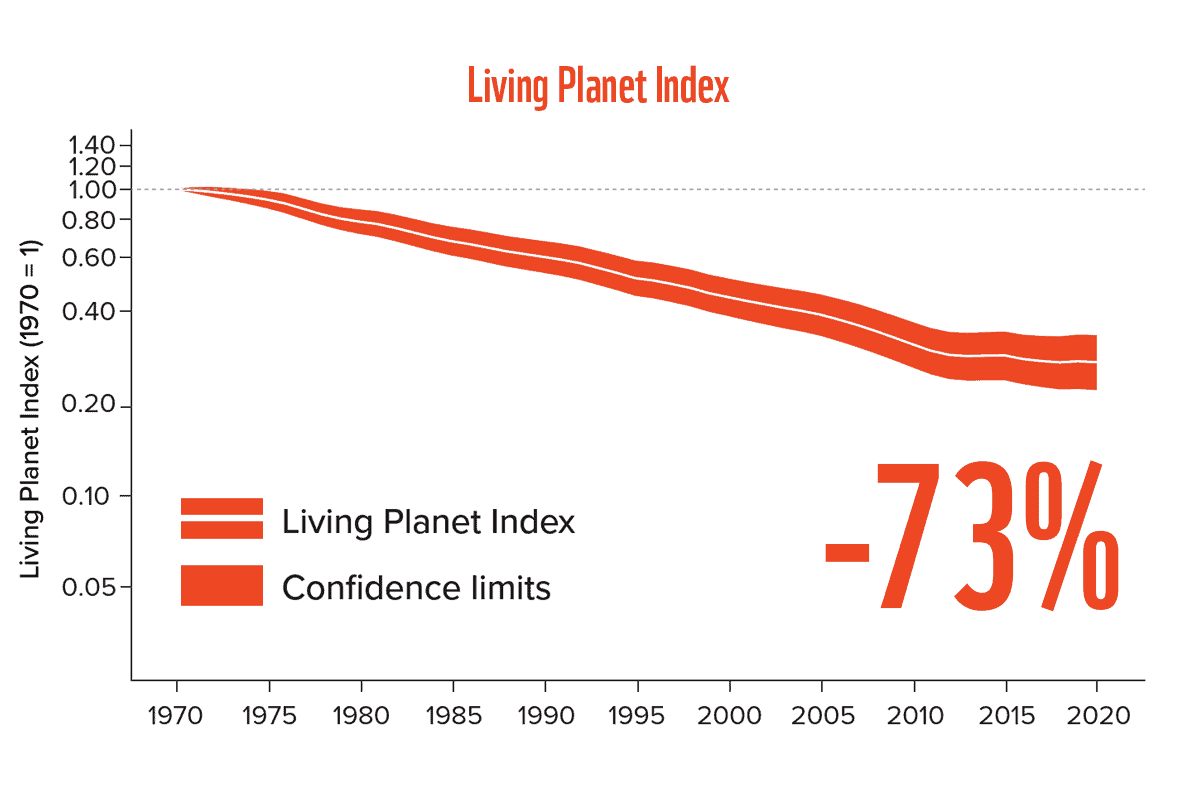

Die Bestände schrumpfen um 73 %

Wie steht es um unsere Erde und ihre Bewohner? Der Living Planet Index zeigt, dass die weltweit untersuchten Bestände von Wirbeltieren seit 1970 im Schnitt um 73 % gesunken sind.

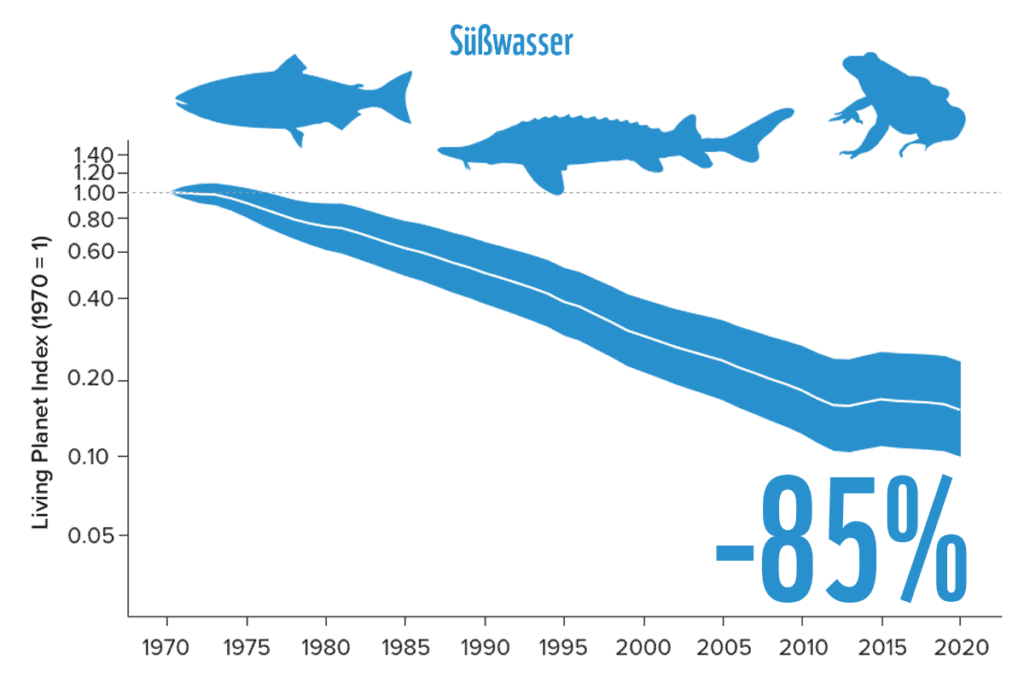

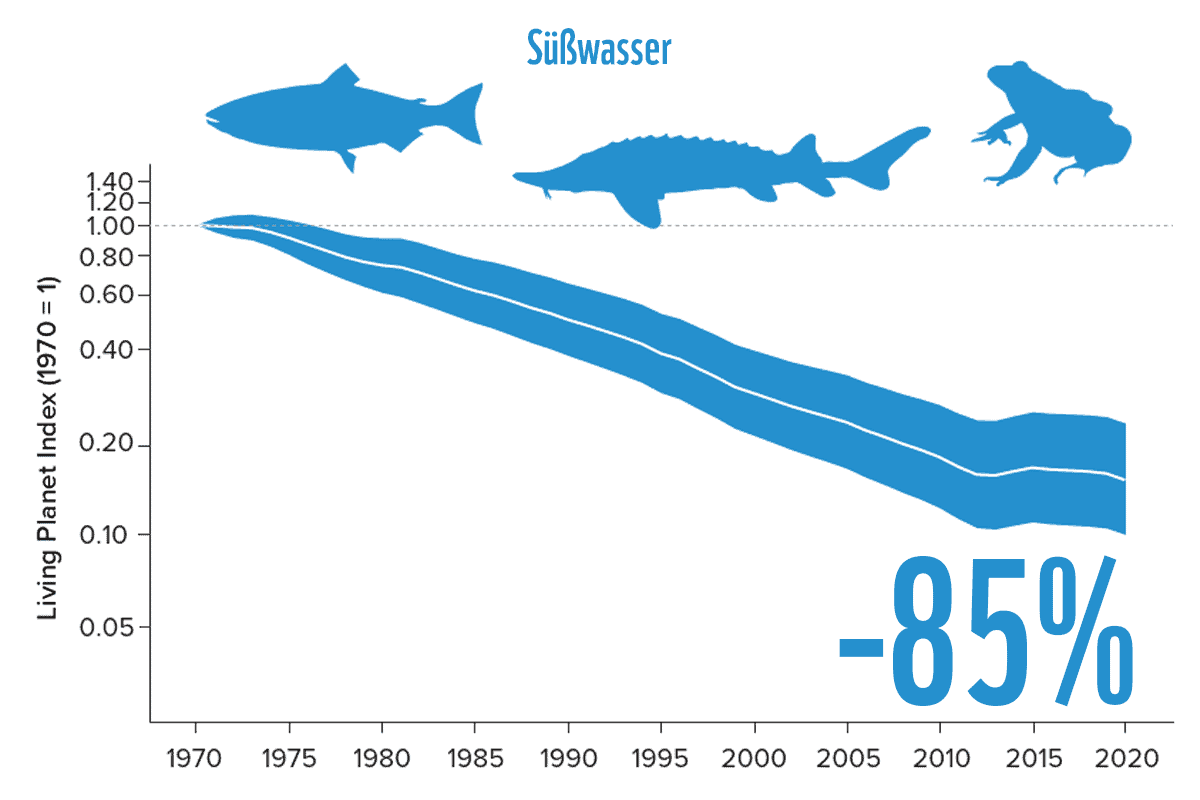

Größte Bedrohung im Süßwasser

Ob Fische, Amphibien oder Säugetiere: Die weltweit untersuchten Bestände in Süßgewässern gingen im Schnitt um 85 % zurück.

Tropen am stärksten bedroht

Geografisch verzeichnen wir in Lateinamerika und der Karibik den größten Rückgang: Die dort untersuchten Bestände von Wildtieren haben sich durchschnittlich um 95% verringert.

Kipppunkte in Sicht

Wir bringen einige Ökosysteme so sehr in Bedrängnis, dass wir uns gefährlichen Kipppunkten nähern. Sind diese einmal überschritten, verändert sich die Natur dauerhaft. Und das kann katastrophale Auswirkungen auf alle Menschen haben.

Bedrohung für den Menschen

Sterben zu viele Tiere, können sie ihre wichtigen Funktionen in der Natur nicht mehr wahrnehmen. Das wird auch dem Menschen gefährlich. Denn wir sind auf funktionsfähige Ökosysteme als Quelle für Nahrung, Wasser und Sauerstoff angewiesen.

Artenschutz wirkt

Die Bestände einiger Arten sind besonders stark geschrumpft. Doch die gute Nachricht ist: Schützen wir Arten und ihre Lebensräume, können die Bestände sogar ansteigen.

Eine globale Naturschutz-Offensive

Um das Artensterben aufzuhalten, müssen die Staaten endlich ihre Anstrengungen für den Naturschutz verstärken. Wir brauchen dringend mehr Natur.

HIER DEN

LIVING PLANET

REPORT 2024 LESEN

Der Living Planet Index

Er ist ein Gradmesser für den ökologischen Gesundheits-Zustand unserer Erde: Der Living Planet Index (LPI), der alle zwei Jahre vom WWF veröffentlicht wird. Im Jahr 2024 umfasst der Index Daten aus knapp 35.000 Wirbeltierbeständen weltweit: Dazu zählen Säugetiere, Vögel, Fische, Reptilien und Amphibien. Leider zeigen die Zahlen, dass die untersuchten Bestände stetig weiter schwinden, von 1970 bis 2020 im Schnitt um dramatische 73 %. Der Rückgang der Tierbestände schwächt die Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme gegen weitere menschliche Einflüsse. Der Zustand der Vielfalt unserer Erde ist also weiterhin höchst besorgniserregend.

Große Bedrohung im Süßwasser

Am stärksten sind zum wiederholten Mal Bestände zurückgegangen, deren Existenz von intakten Flüssen, Gewässern und Feuchtgebieten abhängt. Dazu zählen viele Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel, aber auch Säugetiere. Die untersuchten Bestände in Süßgewässern sind im Schnitt um 85 % zurückgegangen. Das zeigt, welche drastischen Auswirkungen die fortschreitende Zerstörung und Verschmutzung der Süßwasser-Lebensräume hat. Wandernde Fischarten haben es besonders schwer: Menschengemachte Hindernisse wie Kraftwerksbauten oder Flussregulierungen zerschneiden ihre Wanderrouten.

Dieser katastrophale Trend ist auch in Österreich sichtbar: Derzeit sind mehr als 60 % der heimischen Fischarten gefährdet und nur noch 14 % der Flüsse ökologisch intakt. Eine große Chance für das Comeback von Süßwasser-Arten ist die Renaturierung von Fließgewässern. Darüber hinaus dienen naturnahe Flüsse auch als Schutz vor den Folgen der Klimakrise, etwa bei Starkregen und Hochwasser.

Sterbende Tropen

Geografisch gesehen ist die Lage in tropischen Regionen besonders dramatisch. Die untersuchten Bestände gingen in Lateinamerika und in der Karibik seit 1970 im Schnitt um 95% zurück. Besonders erschreckend, denn gerade dort sind die Gebiete zu finden, die weltweit die größte Biodiversität vorweisen können.

Keine Entwarnung gibt es auch für andere Regionen: In Afrika schwanden die untersuchten Bestände durchschnittlich um 76 %, in Asien-Pazifik um 60 %. In Nordamerika sind die untersuchten Populationen um durchschnittlich 39 % eingebrochen. In Europa und Zentralasien gingen die untersuchten Bestände durchschnittlich um nur 35 % zurück. Das liegt vor allem auch daran, dass in Europa viele Arten schon vor 1970 stark dezimiert wurden und dass Europa viele Produkte importiert, deren Herstellung zu Waldzerstörung und Verschmutzung in anderen Teilen der Welt führt.

- Lateinamerika und Karibik 95%

- Afrika 76%

- Asien-Pazifik 60%

- Nordamerika 39%

- Europa und Zentralasien 35%

Sterbende Tropen

- Lateinamerika und Karibik 95%

- Afrika 76%

- Asien-Pazifik 60%

- Nordamerika 39%

- Europa und Zentralasien 35%

Geografisch gesehen ist die Lage in tropischen Regionen besonders dramatisch. Die untersuchten Bestände gingen in Lateinamerika und in der Karibik seit 1970 im Schnitt um 95% zurück. Besonders erschreckend, denn gerade dort sind die Gebiete zu finden, die weltweit die größte Biodiversität vorweisen können.

Keine Entwarnung gibt es auch für andere Regionen: In Afrika schwanden die untersuchten Bestände durchschnittlich um 76 %, in Asien-Pazifik um 60 %. In Nordamerika sind die untersuchten Populationen um durchschnittlich 39 % eingebrochen. In Europa und Zentralasien gingen die untersuchten Bestände um durchschnittlich 35 % zurück. Das liegt vor allem auch daran, dass in Europa viele Arten schon vor 1970 stark dezimiert wurden und dass Europa viele Produkte importiert, deren Herstellung zu Waldzerstörung und Verschmutzung in anderen Teilen der Welt führt.

Bedrohung für den Menschen

Der Rückgang der Vielfalt ist nicht nur für die Tiere selbst, sondern auch für den Menschen eine Katastrophe. Denn durch die schwindenden Bestände gerät unser Ökosystem aus der Balance. Als Quelle für Nahrung, Wasser und Sauerstoff sind wir Menschen auf ein funktionsfähiges und intaktes Ökosystem angewiesen. Die Klimakrise und das Artensterben sind auch eine Menschenrechtskrise. Denn sie haben starke Auswirkungen auf Gesundheit, Ernährung, Wohlstand und Sicherheit von Menschen. Die Natur vollbringt Leistungen, von denen die Menschheit abhängig ist – diese werden Ökosystemleistungen genannt.

Naturschutz zeigt Wirkung

Ob durch Zerstörung und Übernutzung von Lebensräumen, Umweltverschmutzung, Fischerei, Landwirtschaft, Entwaldung, den illegalen Wildtierhandel oder die Wilderei: Der Mensch heizt das Sterben durch sein Tun in vielerlei Hinsicht an.

Doch der Mensch ist nicht nur Verursacher dieser Probleme, er kann diese auch lösen. Dort, wo ambitionierte Artenschutzprojekte umgesetzt werden, steigen die Bestände bedrohter Tierarten wieder an. Das macht Hoffnung. Auch Naturschutzgebiete verlangsamen das Sterben. Doch damit 30% der Landfläche und 30% der Meere bis 2030 unter Schutz stehen – so wie es das Weltnaturabkommen vorsieht – müssen alle Länder in den nächsten fünf Jahren ihre Anstrengungen massiv verstärken.

“Auch Europa ist für massive Naturzerstörung in anderen Teilen der Welt verantwortlich. Vor allem Tropenwälder in Lateinamerika werden rücksichtslos abgeholzt, um Futtermittel für den Export nach Europa zu produzieren. Das ist ein wesentlicher Grund für den drastischen Rückgang der untersuchten Wildtier-Bestände in Südamerika.“

Naturschutz Offensive

Die gute Nachricht ist: Es ist noch nicht zu spät um unseren wunderbaren Planeten zu retten. Doch die kommenden fünf Jahre werden entscheidend sein. Die Staatengemeinschaft hat in den letzten Jahren bereits wichtige Abkommen auf den Weg gebracht. Dazu gehören das Pariser Klimaabkommen mit dem Ziel die Erderwärmung unter 1,5° zu halten und das Weltnatur-Abkommen, das vorsieht bis 2030 30% der Land und der Meere unter Naturschutz zu stellen.

Was leider noch fehlt sind ambitionierte Maßnahmen der einzelnen Nationalstaaten, damit die in den Abkommen festgelegten Ziele auch erreicht werden. Wir brauchen eine globale Naturschutz Offensive. Wir müssen Schutzgebiete weltweit ausweiten, die Zerstörung artenreicher Lebensräume stoppen und wir brauchen naturbasierte Lösungen für den Erhalt der Biodiversität.

Retten Sie bedrohte Tierarten mit einer

Wildlife-Patenschaft!

Gemeinsam können wir Wilderei, Artenhandel und Lebensraumverlust bekämpfen. Ihre Patenschaft macht den Unterschied!