Fachwissen

für Sachkundige

Der WWF Website-Bereich

von Expert:innen für Expert:innen

Steigert Totholz die Brandgefahr im Wald?

Durchschnittlich werden pro Jahr in Österreich etwa 220 Waldbrände gezählt, mit großer Dichte im südlichen Niederösterreich, dem Inntal und Regionen in Kärnten und der Steiermark (fireblog.boku.ac.at). Es stellt sich die Frage, welche Faktoren zur Entstehung und Ausbreitung beitragen. In diesem Zusammenhang wird häufig diskutiert: Ist Totholz im Wald ein Brandbeschleuniger und steigt durch Totholz im Wald sogar das Risiko für Waldbrände?

Inhalt dieses Artikels:

In den letzten Jahren ist die Gefahr von Waldbränden in Österreich gestiegen, was vor allem auf die Klimakrise und die Landnutzungsänderungen in der zweiten Hälfte des 20. Jhdt. zurückzuführen ist (Umweltbundesamt, 2024; Wohlgemuth et al., 2019). Längere Hitzeperioden und verstärkte Trockenphasen fördern die Ausbreitung von Feuern in Wäldern. Während die Förderung von Totholz als naturschutzfachlich und ökologisch sehr wertvoll angesehen wird, werden hohe Totholzmengen in der Diskussion zu Brandmanagement im Wald oft kritisch gesehen. Der tatsächliche aktuelle Wissensstand zu Totholz und Waldbränden soll in diesem Artikel nachfolgend dargestellt werden.

Artikel verfasst von:

Mag.a Karin Enzenhofer

Expertin für Wald

WWF Österreich

1. Ursachen und Entstehung von Waldbränden

Aus ökologischer Sicht erfüllt Feuer in Ökosystemen eine wichtige regulatorische und selektive Funktion und war in prähistorischer Zeit ein Schlüsselfaktor für Ökosystemdynamiken und Artenzusammensetzungen. Heute werden diese natürlichen Störungsdynamiken vom Menschen und der modernen Forstwirtschaft weitestgehend unterbunden oder abgeschwächt (Wohlgemut et al., 2019), gleichzeitig aber auch vor allem durch menschliche Tätigkeiten verursacht.

1.1. Waldbrandentstehung

Grundsätzlich müssen drei Dinge vorhanden sein, damit ein Waldbrand entstehen kann: Oxidationsmittel, also Sauerstoff, brennbares Material und Zündenergie (BOKU, 2024):

Die Zündenergie kann von unterschiedlichsten Quellen stammen: weltweit gesehen werden über 90 % aller Waldbrände direkt oder indirekt durch menschliche Tätigkeiten ausgelöst, in Österreich sind es im Schnitt der letzten Jahre 85 %. Die wichtigste und in Österreich relevante natürliche Ursache für Waldbrände sind Blitzschläge. In den Sommermonaten kann der Anteil an Blitzschlagbränden mehr als 40 % ausmachen. Folgende weitere Ursachen können festgestellt werden (BOKU, 2024):

- Achtlos weggeworfene Zigaretten

- Feuer außer Kontrolle (Abbrennarbeiten, angezündete Laubhaufen, Sonnwend- oder Lagerfeuer)

- Ausgebrachte heiße Asche

- Brandstiftung (in Österreich ca. 10 % aller Waldbrände)

- Feuerwerkskörper

- gerissene Stromleitungen (oft bei Sturmereignissen)

- Funkenflug von Zügen

- Schießübungen des Bundesheeres

Zu den Brennstoffen zählen alle Arten von pflanzlichem, brennbarem Material wie Holz, Nadeln, Rinde, Blätter, Gräser oder Moos. Besonders ausschlaggebend und entscheidend für die Entzündbarkeit ist die Feuchtigkeit der Biomasse (Wohlgemuth et al., 2019).

Das Oxidationsmittel für einen Waldbrand – Sauerstoff – ist in der Regel in der Umgebungsluft ausreichend vorhanden. Wind kann einem Feuer zusätzlich Sauerstoff zuführen und die Ausbreitung dadurch verstärken.

1.1. Waldbrandausbreitung

Für das Verhalten von Waldbränden sind ebenfalls das Brennmaterial und seine Beschaffenheit, das Wetter (v. a. Niederschlag, Temperatur und Wind) sowie die Topografie maßgebend (BOKU, 2024). Gefährliches Ausmaß können Feuer insbesondere auf gestörten Flächen wie Windwurf- oder Borkenkäferflächen annehmen (Berčák et al., 2023; Wohlgemuth et al., 2019).

2. Totholz & Waldbrand

Totholz variiert stark in Durchmesser, Zersetzungsgrad und Feuchtigkeit, und deshalb auch in der Brennbarkeit. Der Feuchtigkeitsgehalt von Totholz ist entscheidend dafür, ob es als Brennmaterial zu einem Feuer beiträgt. Dieser Feuchtigkeitsgehalt wird von den Witterungsbedingungen und der Größe des Holzstückes beeinflusst. Faktoren wie starker Wind, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit beschleunigen die Austrocknung. Das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen spielt ebenfalls eine Rolle: Kleine Äste trocknen schnell, während dickere Stämme langsamer Feuchtigkeit verlieren. Zudem hängt der Feuchtigkeitsgrad auch vom Standort des Totholzes ab. Holz, das in Kontakt mit feuchten Materialien wie Ton-, Lehm- oder Schluffböden steht, trocknet langsamer, da durch die Kapillarwirkung ständig Wasser aus dem Boden aufsteigt. Mit zunehmender Verrottung verringert sich außerdem der Brennwert des Holzes (Frey & Adelmann, 2024).

Ein Gutachten von Prof. Dr. Müller zeigte 2023, dass Totholz im Nationalpark Sächsische Schweiz nicht zu einer stärkeren Ausbreitung des Waldbrandes im Sommer 2022 beigetragen hat, obwohl Reisig, trockene Nadeln, Laub… in kleinem Umfang das Anhalten von Bodenfeuern begünstigten (Schimke, 2023).

Sogar positiv auf die Waldbrandgefahr auswirken können sich große Mengen wasserspeicherndes Totholz. Besonders in Mischwäldern, in denen Laubbaumarten Schatten spenden und ein typisches, kühleres, feuchteres Waldinnenklima entsteht, kann Totholz mehr Wasser speichern. Große Teile Totholz am Boden können Bodenfeuer dadurch sogar bremsen (Carstens, 2022; European Wilderness Society, 2020).

3. Totholzmanagement zur Verringerung der Waldbrandgefahr

Frey & Adelmann (2024) stellen in ihrem Bericht verschiedene Maßnahmen zur Verringerung der Waldbrandgefahr aus dem Paper von Larjavaara et al. 2023 vor, und ordnen diese folgendermaßen ein:

Maßnahmen zum Umgang mit Totholz und Feuer

- Größeres Totholz fördern, schwächeres Totholz reduzieren: Um Totholz und die Waldbrandprävention in Einklang zu bringen, sollte Totholz mit einem Durchmesser von über 17,50 cm zu gefördert und dünneres Holz entsprechend reduziert werden. Dieser Schwellenwert basiert auf fachlichen Einschätzungen und ist zwar nicht wissenschaftlich fundiert, jedoch nachvollziehbar: Größeres Holz speichert Feuchtigkeit besser und trägt somit weniger zur Brandgefahr bei.

- Totholzinseln: “In diesen Inseln können größere Mengen Totholz konzentriert werden. Durch diese gezielte Umverteilung entstehen neben Naturschutzinseln auch totholzreduzierte Strukturen, in denen das Waldbrandrisiko sinkt.”

- Präventiver Waldbau: “Dieser geht von einer Bewirtschaftung aus, die auf eine verringerte Brennstoffbelastung abzielt und so das Waldbrandrisiko generell vermindert. Eine solche Bewirtschaftung unterstützt Baumartenvielfalt und Vielfalt der Altersstruktur vor allem durch den mehrschichtigen Aufbau. Diese trägt zu einer höheren Bodenüberschirmung bei, welche wiederum durch ein Waldinnenklima mit hoher Luftfeuchte und niedrigeren Temperaturen dazu führt, dass Totholz langsam(-er) trocknet. Je stärker das Totholz dabei ist, desto mehr kann die Feuchte zudem gehalten werden. So kann einer Waldbrandausweitung aktiv entgegengewirkt werden.”

- Brandschneisen: Brandschneisen werden durch gezieltes Abbrennen oder Fällen in Wäldern angelegt, um die Ausbreitung von Waldbränden zu verhindern. Diese Schneisen reduzieren Feinbrennmaterial und sind etwa 5–60 Meter breit. Während solche Korridore effektiv gegen Waldbrände sind, können sie negative Umweltauswirkungen haben, da sie große totholzfreie Bereiche schaffen und das Waldinnenklima beeinträchtigen.

- Waldbrandschutzkorridore: Waldbrandschutzkorridore haben ähnliche Ziele wie Brandschneisen, reduzieren jedoch das Brennmaterial durch mechanische Mittel statt Abbrennen. Unterholz und Feinbrennstoffe werden entfernt, was zur Bodenfeuchtigkeit beitragen kann. Waldbeweidung, etwa durch Ziegen, wird in einigen Ländern wie Spanien zur Freihaltung dieser Korridore eingesetzt. Solche Maßnahmen bedeuten einen Eingriff in das Ökosystem, könnten jedoch auch wertvolle, artenreiche Lichtwälder schaffen, die sowohl dem Waldschutz als auch dem Naturschutz dienen.

Weitere Maßnahmen:

- Großflächige Schläge verhindern: Brandintensität und -ausbreitung werden begünstigt, wenn durch großflächige Abholzungen die schützende Beschattung fehlt. Weiters kann dadurch besonders viel Feinbrennmaterial entstehen. Diese Offenflächen fördern außerdem die Ausbreitung von Borkenkäfern, und die dadurch geschwächten Bäume sowie die erhöhten Bodentemperaturen erhöhen das Brandrisiko weiter.

- Monokulturen vermeiden: Durch verschiedene Faktoren steigt in Monokulturen die Dürreanfälligkeit. Beispielsweise wird in Fichtenmonokulturen der Boden schneller versauert, was dazu führt, dass die Humusschicht nicht weiter aufgebaut werden kann und dadurch weniger Wasser im Boden gespeichert wird. Durch lichte Nadelbaumkronen fällt zusätzlich viel Licht auf den Boden und dieser, sowie auch das dort liegende Totholz, trocknet zusätzlich aus. Laubbäume hingegen können ein dunkles und kühles Waldinnenklima erzeugen und die Feuchtigkeit wird besser gehalten. Wenn sich in diesem Fall eine große Menge wasserspeichernden Totholzes im Bestand befindet, hat dies einen positiven Effekt auf die Waldbrandgefahr und kann die Ausbreitung eines Brandes verlangsamen.

4. Brennstofflasten in unterschiedlichen Waldtypen in Österreich

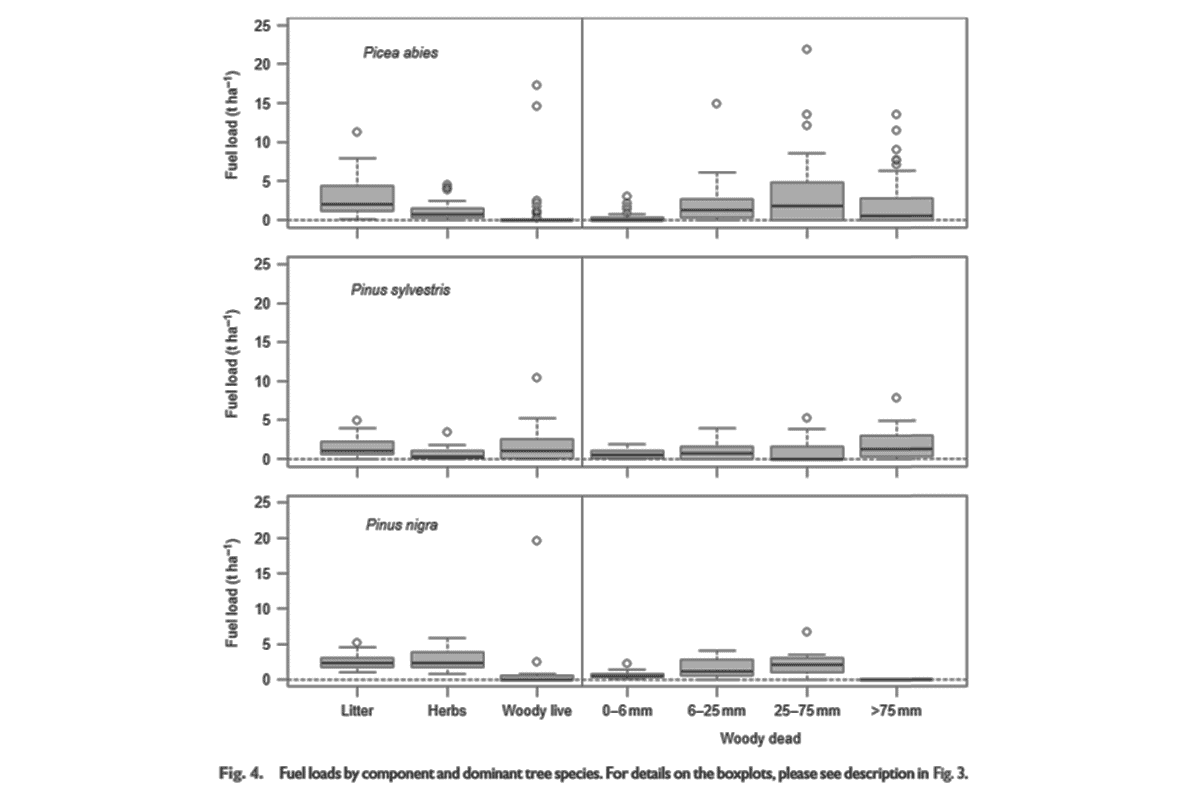

Neumann et al. (2022) haben in ihrer Studie die Brennstofflasten (=Streu, Krautschicht, Totholz) in unterschiedlichen Waldtypen in Österreich untersucht, und herausgefunden, dass Schwarzkiefer Bestände im Osten Österreichs (Pinus nigra), die besonders oft von Bränden betroffen sind, offene Baumkronen und eine höhere Strauch- und Grasbedeckung, aber weniger alte/große Totholzbestände aufweisen (siehe Bild). Die Brennstoffbelastung war generell stärker von der Region und dem Waldtyp abhängig als von der Altersklasse des Waldes. Die Autor*innen weisen auf Wissenslücken hin und fordern Analysen für weitere Waldtypen, besonders Laub- und Mischwälder.

Abbildung: Brennstofflasten in unterschiedlichen Waldtypen (Neumann et al., 2022).

Fazit

Dieser Artikel zeigt auf, dass Totholz im Wald laut derzeitigem Wissensstand je nach Struktur und Beschaffenheit unterschiedliche Auswirkungen auf Waldbrände haben kann: während beispielsweise sehr trockene, kleine Äste als Brennmaterial zu einem Waldbrand beitragen können, können größere, alte und insbesondere Feuchtigkeit speichernde Totholz-Teile sogar Waldbrände einbremsen. Die Förderung von Totholz hat also nicht nur zahlreiche ökologische und naturschutzfachliche Vorteile, sondern hat auch das Potenzial, in bestimmten Waldtypen und -gebieten Waldbrände einzudämmen.

Quellenangaben und Referenzen

- Berčák, R., Holuša, J., Kaczmarowski, J., Tyburski, Ł., Szczygieł, R., Held, A., Vacik, H., Slivinský, J., & Chromek, I. (2023). Fire Protection Principles and Recommendations in Disturbed Forest Areas in Central Europe: A Review. Fire, 6(8), Article 8. https://doi.org/10.3390/fire6080310

- Carstens, P. (2022, August 3). Steigert Totholz die Waldbrandgefahr? geo.de. https://www.geo.de/natur/oekologie/steigert-totholz-die-waldbrandgefahr–32597206.html

- European Wilderness Society. (2020, Mai 24). Waldbrand durch Totholz oder Monokulturen? Multiperspektivischer Blick auf die Biodiversität im Wald. https://biodiv-im-wald.online/waldbrand-durch-totholz-oder-monokulturen

- Frey, V., & Adelmann, W. (2024). Steigt das Waldbrandrisiko durch mehr Totholz im Wald? Anliegen Natur, 46(2), 119–122.

- Neumann, M., Vilà-Vilardell, L., Müller, M. M., & Vacik, H. (2022). Fuel loads and fuel structure in Austrian coniferous forests. International Journal of Wildland Fire, 31(7), 693–707. https://doi.org/10.1071/WF21161

- Schimke, R. (2023, Januar 31). Umweltminister Günther: »Gutachten zum Brand im Nationalpark stärkt sachliche Aufarbeitung« [Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft]. https://www.medienservice.sachsen.de/layouts/frontend.html.erb

- Umweltbundesamt. (2024). Umgang mit Waldbrandgefahr. https://www.klimawandelanpassung.at/nl49/waldbrand

- Wohlgemuth, T., Jentsch-Beierkuhnlein, A., & Seidl, R. (Hrsg.). (2019). Störungsökologie (1. Auflage). Haupt Verlag.

Rückfragen

Beiträge von Expert:innen für Expert:innen

Unterstützen Sie unsere

Österreichischen Projekte mit einer

Österreich-Patenschaft!

Werden Sie jetzt Pate und leisten Sie Ihren Beitrag zum Schutz der Natur. Alle Paten erhalten vier mal jährlich das Panda Magazin und jährlich den Paten-Report!