© Vincent-Kneefel/WWF-Netherlands

Beifang

Eine tödliche Verschwendung

Unnötige Todesfalle für Millionen Meereslebewesen

Jedes Jahr landen aufgrund unselektiver Fangmethoden Millionen Tonnen von Meereslebewesen als sogenannter Beifang in den Netzen der Fischerei. Etwa 300.000 Wale, Delfine und Tümmler ertrinken jährlich qualvoll in Fischereinetzen. Damit sterben durch Beifang mehr Wale pro Jahr als zur Blütezeit des Walfangs im vergangenen Jahrhundert. Aber auch hunderttausende Haie, Seevögel und Meeresschildkröten kommen unnötig als Beifang um. Etwa 40 % des jährlichen Fischfangs oder rund 38 Millionen Tonnen Meerestiere gehen als Beifang in die Netze der Fischerei. Schätzungen zufolge gehen dem Ökosystem auf diese Weise weltweit etwa 10 % des jährlichen Weltfischfangs verloren.

Die Fangmethode macht den Unterschied

Während in manchen Fischereien kaum Beifang anfällt, landen bei anderen pro Kilogramm Zielart wie beispielsweise Shrimps, bis zu 20 Kilogramm Meerestiere mit im Netz. Unterm Strich heißt das: Beifang ist eine gigantische Verschwendung. Sie zerstört den empfindlichen Lebensraum Meer – ganz abgesehen davon, ob wir es ethisch vertreten können, dass Lebewesen wie Müll behandelt werden. Schuld sind vor allem zerstörerische Fangmethoden, mit denen noch immer die Mehrheit der Schiffe auf Beutezug gehen. Dazu gehören die Baumkurren-Schleppnetze, die in der Fischerei auf Scholle, Seezunge und Krabben zum Einsatz kommen. Wir als Verbraucher*Innen können bewusst zu Fisch aus nachhaltiger Produktion greifen. Der WWF-Fischratgeber, den wir jedes Jahr aktualisieren, hilft Ihnen mit einem einfachen Ampelsystem und Hintergrundinfos bei der Kaufentscheidung.

Zerstörerische Baumkurren-Schleppnetze

Mit den so genannten Scheuchketten der Baumkurren pflügen die Netze durch den Meeresboden. In ihnen leben aber unzählige Krebse, Seesterne, Muscheln und Jungfische, die der Fischer anschließend „entsorgen“ muss. In anderen Meeresgebieten verfangen sich Seevögel, Meeresschildkröten und Meeressäuger in den Fischernetzen oder an den Haken von Langleinen, an die eigentliche Tunfische beißen sollen. In den meisten Fällen gelingt es den Tieren nicht, sich aus eigener Kraft zu befreien und sie ertrinken. Wale sind zwar oft kräftig genug, um sich loszureißen. Allerdings können sich Netzreste um Flossen, Fluke und Kopf wickeln und tiefe Verletzungen verursachen.

So kann Beifang verhindert werden

Der sinnlose Beifang-Tod unzähliger Meerestiere müsste nicht sein, denn die Lösungen liegen schon bereit: durch den Einsatz von so genannten „Schlauen Netzen“, anders geformten Haken oder Fluchtfenstern in den Netzen kann der Beifang erheblich verringert werden. Die Fischerei darf sich nicht länger davor drücken. Sie sollte schnell auf solche Techniken umrüsten und die Politik sollte sie ausdrücklich dazu verpflichten, aber auch bei der Umrüstung unterstützen. Dann gäbe es wieder Hoffnung für die Meeresbewohner. Denn weniger Beifang bedeutet stabilere Fischbestände sowie gesündere Meere – beides kann zu mehr wirtschaftlich verwertbarem Fang führen.

Zahlen & Fakten

- 300.000 Wale, Delfine und Tümmler ertrinken jährlich in den Netzen der Fischerei

- Etwa 40 % des jährlichen Fischfangs oder rund 38 Millionen Tonnen Meerestiere gehen als Beifang in die Netze der Fischerei

- Ca 10 % des Weltfischfangs werden tot oder sterbend wieder zurückgeworfen

- Pro 1 kg Shrimps können bis zu 20 Kg andere Meerestiere als Beifang im Netz landen

Links

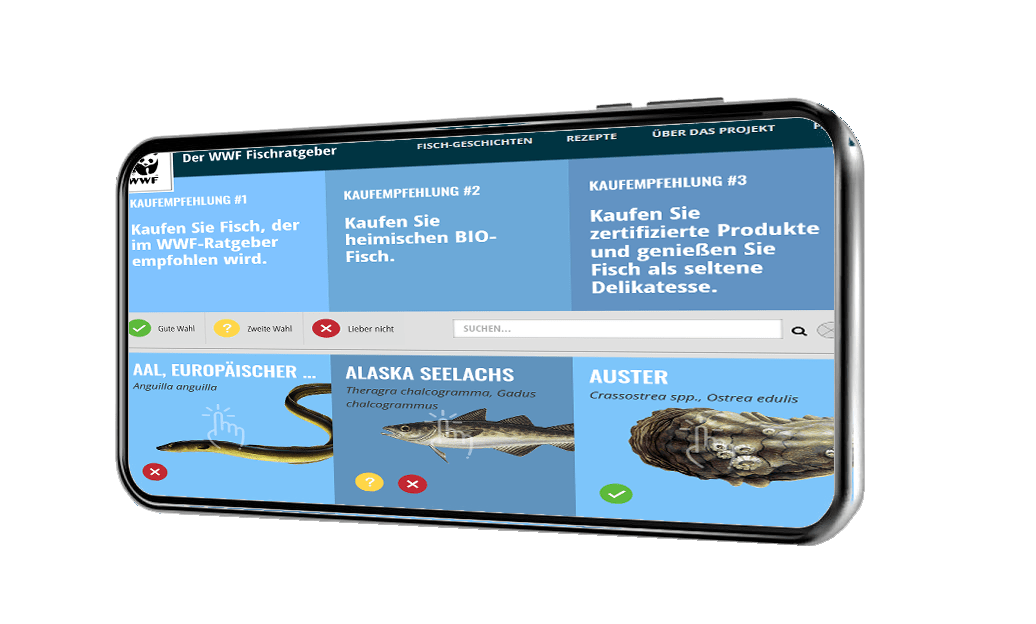

Der WWF Fischratgeber

(Berücksichtigt in seiner Bewertung von Fisch- und Meeresfrüchten unter anderem auch die Fangmethode und damit die Gefahr, Beifang zu verursachen)

Schützen Sie die Meere

mit einer

Meeres-Patenschaft!

Gemeinsam können wir die Meere schützen und gegen zerstörerische Fischereimethoden und Meeresverschmutzung kämpfen. Ihre Patenschaft macht den Unterschied!