In Bolivien wurde ein wichtiges Ökosystem offiziell unter Schutz gestellt: Monte Carmelo. Das neue Schutzgebiet schließt eine wichtige Lücke im südamerikanischen Naturschutz – und sichert den Lebensraum des Jaguars.

WWF: Neue Erkenntnisse in der Luchsforschung

Presseaussendung

Wien, 13. Dezember 2016 – Luchse sind seltene Gäste in den heimischen Wäldern. Um die wenigen vorhandenen Tiere bestmöglich zu schützen, setzen der WWF und seine Partner auf intensive Monitoringmaßnahmen. Fotofallen, eine besondere Art von Überwachungskameras, die in regelmäßigen Abständen Außenaufnahmen im Streifgebiet der Luchse machen, ermöglichen den Nachweis der Tiere und lassen Rückschlüsse auf deren Zustand zu. Durch GPS- Halsbänder lassen sich die Wanderrouten und Aufenthaltsorte der Tiere wissenschaftlich genau analysieren. Die Daten zeigen Spannendes: Luchse halten sich nicht nur in den Grenzgebieten auf, sie durchwandern ganz Österreich. Christina Reisenbichler, WWF-Luchsexpertin, dazu: „Monitoring ist ein Grundpfeiler der WWF Arbeit zum Thema Luchs. Nur wer weiß, wo sich die Tiere aufhalten, kann sie auch bestmöglich schützen.“

Im April 2014 wurden im Rahmen des Projektes ULyCA (Urgent Lynx Conservation Action) die Luchse „Alus“ und „Jura“ im Dreiländereck Österreich-Slowenien-Italien ausgewildert. Sie stützen das lokale Luchsvorkommen. Mittelfristig soll sich dadurch aus den Einzeltieren eine kleine Luchspopulation entwickeln. Kurz nach der Eingewöhnungsphase verschwand Luchs Alus aus dem Gebiet. Dank GPS-Sendehalsband und Fotofallen ließ sich nachvollziehen: er wanderte von Italien nach Kärnten und danach quer durch Österreich nach Bayern. Dabei legte er mehr als 130 km zurück. Das ist besonders interessant, befinden sich doch sowohl im Norden als auch im Süden Österreichs kleine Luchsvorkommen. Um sie langfristig zu erhalten, ist eine Vermischung der beiden Gruppen unbedingt nötig.

Neue Luchse braucht das Dreiländereck

Jura hingegen ist in ihrem Revier im Dreiländereck geblieben. Dank Fotofallen sind die Experten ziemlich sicher: sie ist das einzige Weibchen im Gebiet. Ihre beiden 2015 geborenen Jungtiere sind voraussichtlich in der Region geblieben – Hinweise gibt es jedenfalls dazu. Neben den drei verwandten Tieren konnte auch ein weiterer Luchs nachgewiesen werden. Dem Fotofallenmaterial nach zu urteilen dürfte er aber bereits an die 15 Jahre alt sein. Dank der umfangreichen Informationen zu den Luchsen im Gebiet ist klar: um das kleine Luchsvorkommen gesund zu erhalten, muss dringend noch mindestens ein Tier mit anderem, neuem Genmaterial dazu stoßen.

Langfristige Arbeit mit Unterstützung von Partnern und den Österreichischen Lotterien

Um den Luchsen ein langfristiges Überleben zu sichern, ist es wichtig, auch die lokale Bevölkerung einzubinden. Aus- und Weiterbildungskurse für Jäger und Wildhüter, aber auch das aktive Mitbestimmen von Managementprozessen gehört zur Arbeit des WWF. Dabei wird die Umweltorganisation von langfristigen Partnern wie den Leitern des Projektes ULyCA oder den Österreichischen Lotterien unterstützt. Die Österreichischen Lotterien fördern die Artenschutzarbeit des WWF bereits seit vielen Jahren. Der Luchs liegt ihnen dabei besonders am Herzen. Mag. Bettina Glatz-Kremsner, Vorstandsdirektorin der Österreichischen Lotterien, zur Kooperation: „Wir freuen uns, durch unser Engagement einen Beitrag zur Rückkehr des Luchses nach Österreich zu leisten. Er ist ein wichtiger Bestandteil unserer natürlichen Artenvielfalt.”

Die Bedrohung der Luchse

Der Luchs war in weiten Teilen Europas bereits zur Gänze ausgerottet. Erst Wiederansiedlungsprojekte, mit deren Durchführung man in den 1970er Jahren begann, ermöglichten den Pinselohren eine vereinzelte Rückkehr in ihren ursprünglichen Lebensraum. In den frühen 1980-er Jahren besiedelte der Luchs das Dreiländereck Österreich-Slowenien-Italien und eroberte so kleine Teile der Ostalpen für sich zurück. Auch eine Population in der Schweiz bildete sich. Eine weitere kleine Gruppe an Luchsen siedelte sich im Norden Österreichs (im Wald- und Mühlviertel) sowie im Süden Deutschlands (im bayerischen Wald) und in Tschechien (Böhmerwald) an. Obwohl immer wieder Luchse nachgewiesen werden können, bleibt die Anzahl der vorhandenen Individuen sehr gering und liegt ihr Vorkommen geografisch weit auseinander. Das macht das selbständige Überleben und Vermehren der Luchse langfristig nach wie vor sehr schwierig.

Rückfragehinweis:

Theresa Gral MA, Pressesprecherin WWF Österreich, Tel. +43-1-48817-216, Mobil: +43-676-83488-216, E-Mail: theresa.gral@wwf.at

Rückfragen

News

Aktuelle Beiträge

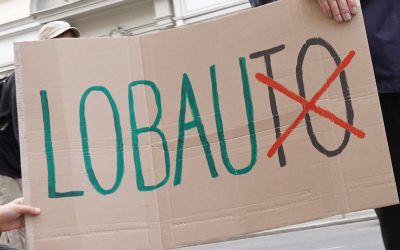

Bodenversiegelung statt Klimaschutz: WWF kritisiert Hanke-Kurs in der Verkehrspolitik

Verkehrsminister ignoriert massive Umweltfolgen der geplanten Schnellstraßen-Projekte – Insbesondere Lobau-Autobahn ist gefährlicher Irrweg

COP30: WWF fordert Klima- und Naturschutz-Offensive

Zehn Jahre nach Paris muss Politik endlich liefern – Weltweiter Kraftakt notwendig, um 1,5-Grad-Ziel doch noch zu schaffen

WWF-Erfolg: Scheue Pallaskatze im indischen Himalaja entdeckt

Im indischen Hochgebirge ist WWF-Forscher:innen eine spektakuläre Entdeckung gelungen: Erstmals konnten sie dort die scheue Pallaskatze fotografieren. Außerdem verzeichneten sie neue Rekorde zu Wildkatzen in dem Gebiet.

WWF: Neues EU-Klimaziel 2040 wird durch Tricks und Klauseln ausgehöhlt

Umweltorganisation kritisiert „faulen Kompromiss“ der Politik – Wirksamer Klima- und Naturschutz in Europa anstelle teurer Schlupflöcher und Scheinlösungen

Neuer Report: WWF alarmiert über illegalen Handel mit asiatischen Großkatzen

Zunehmender Handel mit geschützten Arten im Internet – WWF warnt vor kriminellen Verflechtungen bis nach Europa und fordert bessere internationale Zusammenarbeit

WWF entdeckt extrem scheue Pallaskatze auf fast 5.000 Metern Höhe

Spektakuläre Entdeckung: WWF fotografiert erstmals eine Pallaskatze im indischen Hochgebirge – Neue Rekorde zu weiteren Wildkatzen in der Region – Besserer Schutz der Artenvielfalt des Himalajas gefordert

WWF-Studie: 190 Hektar neue Moorflächen in Österreichs Alpenraum bestätigt

Rund 90 Prozent der neu bestätigten Moore in keinem guten Zustand – WWF fordert Analyse weiterer Potenzialflächen und Moor-Renaturierung

WWF-Erfolg: Neuer Laichplatz für Fische an Tiroler Fluss

Im Rahmen des Projektes INNsieme connect wurden wichtige Kieslebensräume am Schlitterer Gießen wiederhergestellt. Mit vollem Erfolg: Die erste Bachforelle nahm den neuen Laichplatz sofort an.