Der erste Kilometer des Bjelobrdska Altarms bei Osijek wurde erfolgreich ausgebaggert – der Auftakt für eine Flusslandschaft, die wieder lebendiger wird. Denn die Renaturierung im 5-Länder-Biosphärenpark Mur-Drau-Donau kommt sowohl dem Auwald als auch vielen Arten zugute.

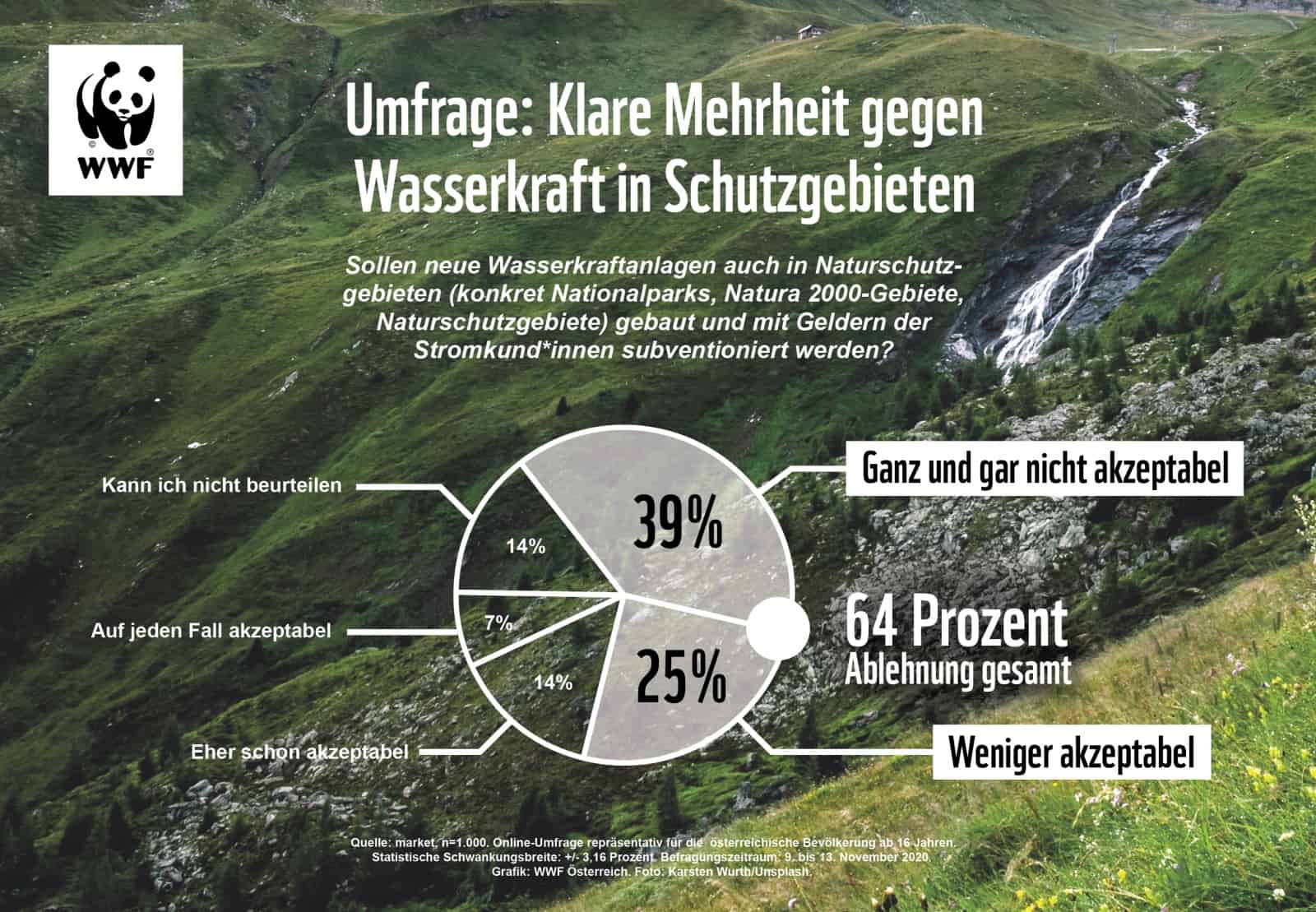

WWF: Neue Umfrage zeigt Zwei-Drittel-Mehrheit gegen Wasserkraft in Schutzgebieten

64 Prozent der Bevölkerung sind gegen den Bau und die Subventionierung neuer Kraftwerke in Schutzgebieten - WWF fordert wirksame Naturschutzkriterien im Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz

Eine aktuelle market-Umfrage zeigt eine deutliche Absage für den Bau und die Subventionierung neuer Wasserkraftwerke in Schutzgebieten, wie es die Energiebranche bei der Ökostrom-Förderung durchsetzen will. Fast zwei Drittel (64 Prozent) der im Auftrag der Naturschutzorganisation WWF Österreich Befragten sprechen sich dagegen aus. Im Detail bewerten dies 39 Prozent für „ganz und gar nicht akzeptabel“, weitere 25 Prozent für „weniger akzeptabel“, nur sieben Prozent sind explizit dafür. Der WWF Österreich fordert daher sowohl die Energiebranche als auch die Politik zum Umsteuern auf: „Gerade in Schutzgebieten haben neue Kraftwerke nichts verloren. Wir brauchen intakte und klimafitte Flüsse anstatt subventionierter Naturzerstörung“, sagt WWF-Programmleiterin Hanna Simons. „In Zukunft dürfen nur noch Projekte gefördert werden, die außerhalb von Schutzgebieten und ökologisch besonders sensiblen Gewässerstrecken liegen. Dafür braucht es wirksame Kriterien im Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz.“

„Die Ablehnung neuer Kraftwerke in Schutzgebieten ist deutlich und geht quer über alle Parteigrenzen hinweg – von der Regierungs- bis zu den Oppositionsparteien“, sagt market-Studienleiterin Birgit Starmayr zur Umfrage unter 1.000 online Befragten, die repräsentativ für die österreichische Bevölkerung sind. Bei den zur ÖVP tendierenden Befragten sind demnach insgesamt 60 Prozent gegen den Bau und die Subventionierung neuer Kraftwerke in Schutzgebieten – bei der SPÖ sind es 73 Prozent, bei den Grünen 80 Prozent, bei der FPÖ 61 Prozent und bei den NEOS 71 Prozent (jeweils addierte Antworten von „ganz und gar nicht akzeptabel“ sowie „weniger akzeptabel“. Die klarste Ablehnungs-Option erzielt aber in allen Parteien eine relative Mehrheit der Befragten).

Mit bundesweit über 5.200 Anlagen ist die Wasserkraft schon extrem ausgebaut und einer der Hauptfaktoren für den schlechten Zustand der Flüsse. Nur noch 15 Prozent sind in einem sehr guten ökologischen Zustand. Dennoch könnten in den nächsten Jahren zahlreiche neue Kraftwerke in Schutzgebieten gebaut und subventioniert werden, wenn sich die Energiebranche durchsetzt und im EAG keine wirksamen Naturschutzkriterien verankert werden. „Wer öffentliche Subventionen in Milliardenhöhe abrufen will, muss dafür auch wirksame ökologische Kriterien akzeptieren. Die dafür notwendigen Kriterien sind leicht administrierbar und haben eine wichtige Lenkungswirkung für eine naturverträgliche Energiewende“, sagt WWF-Gewässerschutz-Expertin Bettina Urbanek.

Auch all jene Kleinst-Wasserkraftwerke, die für sehr wenig Energiegewinn sehr viel Natur zerstören, dürfen in Zukunft nicht mit öffentlichen Mitteln subventioniert werden. „Die Schweiz hat hier aus guten Gründen einen Förderstopp verankert. Daran muss sich auch Österreich ein Beispiel nehmen“, sagt WWF-Expertin Urbanek. Denn das bisherige Fördersystem enthält immer noch Anreize für die Verbauung intakter Flüsse, obwohl rund 80 Prozent der bestehenden Wasserkraft-Anlagen die ökologischen Mindestanforderungen verfehlen.

Energiespar-Offensive gefordert

Der WWF plädiert für einen ganzheitlichen Ansatz, der sich nicht nur auf die Stromwende konzentriert: „Der Umbau des Energiesystems muss beim viel zu hohen Verbrauch ansetzen. Zusätzlich gehören fossile Subventionen sofort gestoppt und das Steuersystem ökologisiert, um die Abhängigkeit von Öl und Gas rasch zu verringern. Parallel dazu müssen vor allem Photovoltaik-Anlagen auf bereits verbauten Flächen deutlich ausgeweitet werden“, fordert Bettina Urbanek.

Rückfragehinweis:

Vincent Sufiyan

Pressesprecher WWF Österreich

Tel.: 0676 834 88 308

E-Mail: vincent.sufiyan@wwf.at

Rückfragen

News

Aktuelle Beiträge

WWF-Erfolg: Rekord bei Störchen, Jubiläum bei Konik-Pferden

Gleich zwei besondere Erfolge aus unserem WWF-Auenreservat Marchegg können wir derzeit feiern: Bei den Weißstörchen wurden die meisten Brutpaare seit 25 Jahren gezählt. Bereits seit 10 Jahren beweiden Konik-Pferde das Gebiet – und sorgen für einen wahren Arten-Boom.

Welterschöpfungstag am 24. Juli: WWF fordert Kurswechsel zum Schutz des Planeten

Umweltschutzorganisation plädiert für Energiespar-Offensive, Bodenschutz-Vertrag und ambitionierte Umsetzung des EU-Renaturierungsgesetzes

Neue WWF-Studie: Ankerschäden bedrohen artenreiche Seegraswiesen im Mittelmeer

Urlaubssaison am Mittelmeer: Seegraswiesen durch ankernde Boote stark gefährdet – Wichtiger Lebensraum beheimatet über 400 Tier- und 1.000 Pflanzenarten – WWF fordert Ausweitung von Schutzzonen

Vielfalt braucht Weide: “Arten-Boom” im WWF-Auenreservat Marchegg

Zehn Jahre Beweidung mit Konik-Pferden sorgt für mehr Artenvielfalt – Naturschutzorganisation empfiehlt Ausweitung naturnaher Beweidungsprojekte in Österreich

WWF-Erfolg: Pinger-Projekt schützt Flussdelfine in Brasilien

Immer weniger Konflikte zwischen Fischer:innen und Delfinen: Am Tapajós-Fluss zeigt der Einsatz von Pingern erste vielversprechende Erfolge zum Schutz der bedrohten Tiere.

EU-Budget: WWF warnt vor “Rückschritt auf Kosten der Natur”

Kommission will erfolgreiches LIFE-Programm streichen – Ohne Reformen würde Naturschutz zur finanziellen Nebensache degradiert – WWF fordert Bundesregierung zum Einschreiten auf

Kaunertal: WWF kritisiert Ausbauprojekt als “gefährlich und naturzerstörerisch”

Platzertal-Speicher zur UVP aufgelegt – Sicherheitsrisiken durch Naturgefahren weiterhin ungeklärt – WWF fordert Stopp des Projekts und verweist auf naturverträgliche Alternativen

WWF-Grillfleisch-Check: Billigfleisch-Aktionen befeuern die Naturzerstörung

Mehr als die Hälfte der Grillfleisch-Produkte enthält Übersee-Futtermittel ohne Umweltstandards – Tropische Wälder und Savannen werden dafür abgeholzt – WWF: Umweltzerstörung am Grill stoppen