Der Luchs

Die größte Katze Europas zurück in Österreich

Früher weit verbreitet

Der Eurasische Luchs gehört neben Wolf und Bär zu den großen Beutegreifern Europas. Er war früher auf beinahe dem ganzen europäischen Festland zu finden – vom nördlichen Skandinavien über Mittel- bis Südeuropa. Von den Menschen als „Räuber“ und „Wildschädling“ gesehen, wurde er – wie auch Wolf und Bär – erbarmungslos gejagt und galt Ende des 19. Jahrhunderts in Mitteleuropa als ausgerottet. In großen Teilen Nord-, Ost- und Südosteuropas konnte er hingegen überleben. In Asien ist der Eurasische Luchs nach wie vor weit verbreitet: über Sibirien und den russischen Fernen Osten bis hin zur Pazifikküste und im Süden bis zum Himalaja. In manchen Gebieten Europas ist der Eurasische Luchs heute in seinem Fortbestand stark gefährdet.

Heimgekehrt

Heute kehrt der Luchs langsam in seinen ursprünglichen Lebensraum zurück. Allerdings war eine Rückkehr in viele Länder Europas – so auch in den Alpenraum – ohne menschliche Hilfe nicht mehr möglich, weil die nächsten überlebenden Luchs-Populationen zu weit weg waren. Seit 1970 gab es deshalb verschiedene Wiederansiedelungsversuche Österreich, Tschechien, Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien, Slowenien und Kroatien. Dadurch wurden einige regionale Erfolge erzielt, aber nicht überall haben sich größere Luchsbestände entwickelt. Nun muss man die Vernetzung der regionalen Luchspopulationen gewährleisten. Obwohl der Luchs in den Alpen heute ausgedehnte und gut geeignete Lebensräume vorfindet und durch internationale Verträge und nationale Gesetze in allen Alpenländern streng geschützt ist, gilt seine Zukunft noch lange nicht als gesichert.

Noch immer gefährdet

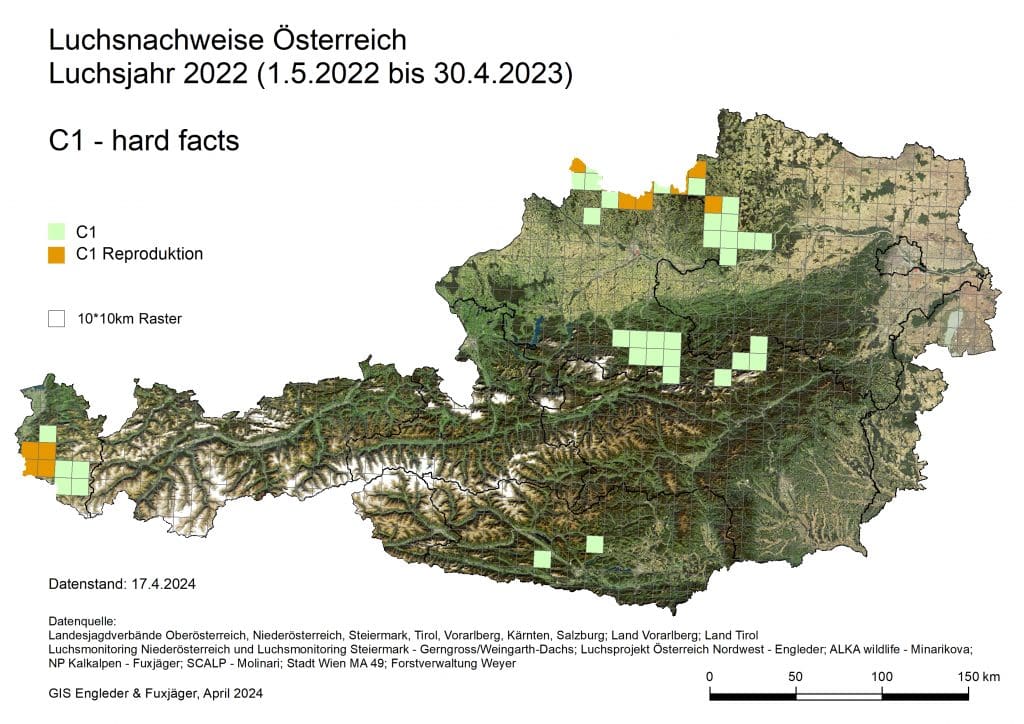

Die Verbreitungsgebiete des Luchses in den Alpen sind stark zerstückelt und die Vorkommen zumeist klein. Aufgrund der geographischen Lage, des hohen Waldanteils und guten Schalenwildvorkommens hat Österreich eine Schlüsselrolle für die Wiederkehr des Luchses in die Alpen. Im Norden hat Österreich Anteil an der grenzüberschreitenden Böhmisch-Bayerisch-Österreichischen Luchspopulation. Laut dem Österreichzentrum Bär Luchs Wolf leben etwa 20 selbständige Luchse dieser kleinen Population auch im Wald- und Mühlviertel sowie im Böhmerwald, wobei die meisten Luchse Grenzgänger sind. Auch in der Region um den Nationalpark Kalkalpen lebt ein kleiner Luchsbestand. Diese bestand zuletzt aus 4 erwachsenen Luchsen. In Kärnten, der Steiermark und Tirol konnten in den letzten Jahren einzelne Luchse nachgewiesen werden – in Vorarlberg sogar Nachwuchs. Dieses Vorkommen in Westösterreich dürfte eine Folge der langsamen Ausbreitung des Ostschweizer Bestandes sein. Langfristig können Luchse in Mitteleuropa aber nur dann überleben, wenn es gelingt, die kleinen Populationen zu fördern und miteinander zu verknüpfen, um den genetischen Austausch sicherzustellen. Zudem muss es gelingen die illegale Verfolgung einzudämmen.

Unterarten

- Europäischer Luchs (Lynx lynx lynx)

- Balkanluchs (L. l. balcanicus)

- Karpatenluchs (L. l. carpathicus)

- Kaukasusluchs (L. l. dinniki)

- Zentralasiatischer Luchs (L. l. isabellinus)

- Sibirischer Luchs (L. l. wrangeli)

Gefährdungsstatus

Österreich (2005): stark gefährdet

Alpen IUCN (2018): stark gefährdet

Weltweit IUCN (2018): nicht gefährdet

Lebensraum

Bevorzugt aufgrund der langen Verfolgung große Waldgebiete mit dichtem Unterholz als Deckung

Bestandszahl

- 9.400 Individuen in Europa (2017-2022/23)

- 255 Individuen in den Alpen (2017-2022/23)

- 35 Luchse in Österreich (2024)

Artenlexikon

Bedrohungen

Das bedroht den Luchs

Bedrohung 1: Illegale Tötungen

In nahezu allen Regionen, in denen Luchse leben, stellt Wilderei eine massive Bedrohung dar. Je kleiner die Populationen sind, desto stärker sind die Auswirkungen. Die Gefahr, die für den Luchs durch illegale Verfolgung ausgeht, ist deshalb in Österreich besonders hoch. Schon ein einzelner Abschuss kann dazu führen, dass der Luchs in einem Gebiet wieder ausstirbt. Illegale Verfolgung verhindert auch die Vernetzung der kleinen, voneinander isolierten Luchsvorkommen und macht damit ein langfristiges Überleben des Luchses in Österreich unmöglich.

Bedrohung 2: Lebensraum-Zerschneidung

Die menschlich bedingte Fragmentierung des Lebensraums ist für den Luchs ein großes Problem. Die verschiedenen Luchslebensräume sind oft durch ein breites Band von schwer überwindbaren Strukturen wie Straßen, Siedlungsräumen, verbauten Flussufern und intensiv genutzten Landwirtschaftsflächen getrennt. Obwohl einzelne Luchse sehr wohl die Fähigkeit haben, diese Barrieren zu überwinden, erschwert oder verhindert die Fragmentierung den Kontakt von Männchen und Weibchen während der Paarungszeit. Dadurch wird die die Ausbreitung der Population als Ganzes eingeschränkt.

SO GROSS IST DAS REVIER EINES MÄNNLICHEN LUCHSES

Bedrohung 3: Genetische Inzucht

Wiederansiedlungsmaßnahmen haben den Luchs in viele Gebiete Mitteleuropas zurückgebracht. Manche dieser Populationen haben sich aus nur wenigen Gründerindividuen, die ausgesiedelt wurden, entwickelt. Da die unterschiedlichen Luchspopulationen durch die Fragmentierung voneinander getrennt sind, haben die Luchse meist nur Zugang zu Partnern ihrer unmittelbaren Nähe. Damit steigt die Gefahr von Inzucht, also der Paarung miteinander verwandter Luchse. Es kommt zu genetischer Verarmung und die Anfälligkeiten für Krankheiten steigt. Die kleinen Populationen drohen deshalb zusammenzubrechen.

Lösungen

So können wir den Luchs schützen

Lösung 1: Gezielteres Vorgehen gegen illegale Verfolgung

Obwohl der Luchs in allen Alpenländern unter strengem Schutz steht, kommt es nach wie vor immer wieder zu Fällen illegaler Verfolgung. Wilderei darf nicht länger als Kavaliersdelikt gelten. Der WWF arbeitet gemeinsam mit Partnern daran, dass die illegale Verfolgung von streng geschützten Arten als gravierendes Problem erkannt und entsprechend bekämpft wird. Dafür braucht es die Aufklärung der Bevölkerung, die Fachkenntnis bei den Behörden, mehr Kontrollen und eine konsequente Strafverfolgung. Damit das passiert müssen vor allem die ermittelnden Behörden mehr Ressourcen bekommen. Der WWF setzt auch Anreize, damit Umweltdelikte gemeldet werden. Außerdem arbeiten wir daran, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Verurteilung von Straftätern ausgeschöpft werden. Aus Sicht des WWF ist es zudem wichtig, die Zusammenarbeit zwischen Exekutive, Justiz und Wissenschaft bzw. Experten und Expertinnen auszubauen.

Lösung 2: Aussiedlung von Luchsen

Durch die Umsiedelung von Luchsen aus anderen Gegenden Europas nach oder nahe Österreich können die Luchsvorkommen in Österreich, die teilweise nur aus wenigen Individuen bestehen und voneinander isoliert sind, gestärkt werden. Einerseits sollen Luchse in die bestehenden Populationen eingebracht werden, um damit das Populationswachstum zu erhöhen. Zusätzlich sollten zwischen den weit voneinander entfernten Vorkommen neue Vorkommen geschaffen werden. Damit erleichtert man die Vernetzung der Bestände. Außerdem helfen Aussiedlungen die genetische Vielfalt unter den Luchsen zu erhöhen.

Lösung 3: Rechtskonformes Management

Das Management muss den EU-rechtlich verankerten Schutz des Luchses gewährleisten sowie ein möglichst konfliktfreies Miteinander unterstützen. Der WWF setzt sich deshalb für die Verbesserung des Luchsmanagements in Österreich ein. Dazu zählen die Intensivierung der Datenerhebung, die wissenschaftliche Dokumentation der Luchsvorkommen, die Bekämpfung von Verlustursachen, die Förderung des Dialogs zwischen den Interessensgruppen sowie die Ausarbeitung eines österreichweiten Schutzkonzepts für den Luchs.

%

ALLER LUCHSE IM ALPENRAUM LEBEN IN ÖSTERREICH

Die Luchsvorkommen in Österreich sind sehr klein und zerstückelt. Für den dauerhaften Erhalt der Katzen müssen die Wilderei eingedämmt und neue Luchse umgesiedelt werden.

Projekte

So schützt der WWF den Luchs – eine Auswahl an Projekten

Aktionsplan Luchs in Österreich 2022-2024

Als heimische Katzenart gehört der Eurasische Luchs neben Wolf und Bär zu den großen Beutegreifern Europas. Insgesamt ist der kleine Luchsbestand in Österreich immer noch stark zerstückelt und bedroht. Langfristig können Luchse in Mitteleuropa aber nur dann überleben, wenn es gelingt, die kleinen Populationen zu fördern und miteinander zu verknüpfen, um den genetischen Austausch sicherzustellen. Zudem muss es gelingen die illegale Verfolgung einzudämmen. Das Projektkonsortium, bestehend aus WWF, Stadt Wien, Österreichischen Bundesforste und Naturschutzbund, hat daher das Bestreben, gemeinsam mit weiteren Kooperationspartnern das Überleben des Luchses in Österreich langfristig zu sichern. Im Zeitraum 2022-2024 werden im LE-Projekt „Aktionsplan Luchs in Österreich“ Vorarbeiten für ein breit getragenes umfangreiches Artenschutzprojekt für den Luchs (Lynx lynx) geleistet, um somit eine langfristig sich selbst erhaltende Population der Art in Österreich zu ermöglichen. Basierend auf erfolgreichen Konzepten und Erfahrungen aus bereits gelungenen Luchsprojekten in unseren Nachbarländern, werden ausgewählte Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung, Akzeptanzsteigerung und zur Erstellung fachlicher Grundlagen umgesetzt.

Das Projekt „Aktionsplan Luchs in Österreich“ wird mit Unterstützung von Bund und Europäischer Union in Kooperation mit dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie umgesetzt.

Einsatz gegen Wildtierkriminalität

Der WWF arbeitet daran, dass das Problem von Wildtierkriminalität sichtbar gemacht und gemeinsam mit strategischen Partnern bekämpft wird. Im Rahmen des EU-LIFE-Projektes „wildLIFEcime“ ist es das Ziel, die Wildtierkriminalität in Deutschland und Österreich bis 2028 deutlich zu reduzieren. Durch eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Naturschutzverbänden, Behörden, Veterinärmedizin, Polizei und Wissenschaft haben soll die Effizienz bei der Strafverfolgung erhöht und Wildtierkriminalität bei ausgewählten streng geschützten Arten in Deutschland und Österreich reduziert werden. Neben der Umsetzung von präventiven Maßnahmen fokussiert das Projekt darauf, dass Fälle entdeckt, effektiv bearbeitet, aufgeklärt und Täter:innen konsequent zur Rechenschaft gezogen werden. Deswegen arbeiten die Projektpartner unter anderem an der Verbesserung forensischer Untersuchungen und bieten Fortbildungen für Polizei und Staatsanwaltschaften an. Das Projekt soll als Informationsdrehscheibe zwischen den betroffenen Akteur:innen dienen. Auch die Jägerschaft spielt beim Thema Wildtierkriminalität eine wichtige Rolle. Durch die Zusammenarbeit im Rahmen des Arbeitskreises LUKA in Oberösterreich ist es gelungen, einen männlichen und einen weiblichen Luchs als Ersatz für zwei nachweislich illegal getötete Pinselohren auszusiedeln.

Umsiedlungen & Freilassungen

Wir setzen uns für ein seriöses Luchsmanagement in und nahe Österreich ein. Wir zeigen Wege auf, wie das Ziel der Integration einer überlebensfähigen Luchspopulation in Österreich erreicht werden kann und sorgen dafür, dass nötige Maßnahmen zur Erreichung dieses Zieles umgesetzt werden. So führt der WWF Österreich nicht nur Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung durch, sondern initiiert und finanziert auch Umsiedelungsmaßnahmen. So wurden etwa im Rahmen des Arbeitskreises LUKA in Oberösterreich Aktivitäten, die zur Freilassung von insgesamt fünf Luchsen geführt haben unterstützt. Auch bei der Freilassung von Luchsen im Dreiländereck Österreich-Italien-Slowenien waren wir in den vergangenen Jahren beteiligt. In verschiedenen Projekten wurden seit 2013 in Italien und Slowenien insgesamt 14 Luchse umgesiedelt. Das Nachfolgeprojekt der italienischen Forstpolizei und des Luchsprojekts Italien der Universität Turin auf italienischer Seite wird von mehreren WWF Organisationen weiterhin unterstützt. Wir sorgen außerdem dafür, dass Artenschutzbemühungen um den Luchs nicht durch rechtswidriges Management konterkariert werden. Deswegen zeigt der WWF Mängel beim Management auf und beschreitet, wenn nötig, auch den Rechtsweg, um ein rechtskonformes Management in Österreich umzusetzen.

Auffangnetzwerk für den Luchs in Österreich

Das Ziel dieses Projektes besteht darin, effektive Methoden anzuwenden, um ein Netzwerk von Unterstützer:innen für den Luchs zu schaffen. Im Vorfeld von Bestandsstützungsmaßnahmen, aber auch in Fällen natürlicher Ausbreitung des Luchses soll so drohenden Konflikten effektiv vorgebeugt werden. Das Thema Luchs soll durch einen partizipativen Prozess von der aktuellen Situation des „Mensch-Wildtier-Konflikts“ in Richtung „Mensch-Wildtier-Koexistenz“ gebracht werden.

Das Projekt „Auffangnetzwerk für den Luchs in Österreich“ wird durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, lnnovation und Technologie gefördert.

Schützen Sie den scheuen

Luchs mit einer

Patenschaft!

Gemeinsam können wir uns dafür einsetzen Ängste abzubauen und für mehr Akzeptanz für die Rückkehr des Luchses zu sorgen. Ihre Patenschaft macht den Unterschied!

Häufig gestellte Fragen zum Luchs

Wo gibt es Luchse in Österreich?

Luchs-Populationen, also dauerhafte Vorkommen mit Nachwuchs, gibt es in Österreich derzeit in der Region um den Nationalpark Kalkalpen in Oberösterreich, in Vorarlberg dessen Vorkommen eine langsame Ausbreitung des Ostschweizer Bestandes sein dürfte und vom Böhmerwald im oberösterreichischen Mühlviertel bis ins Waldviertel in Niederösterreich. Hinweise auf meist umherziehende Einzeltiere werden ab und zu auch aus der Steiermark, Kärnten, Salzburg und Tirol gemeldet.

Wie viele Luchse gibt es in Österreich?

Was frisst der Luchs?

Erbeutet der Luchs hauptsächlich schwache und kranke Tiere?

Der Luchs schlägt Rehe und Gämsen aller Altersklassen und beider Geschlechter gleichermaßen. Geschwächte oder unerfahrene Tiere haben natürlich weniger Chancen, einem Luchs zu entkommen. Er leistet somit auch einen gewissen Beitrag zur Gesunderhaltung der Population. Es ist aber nicht so, dass diese Tiere gezielt genommen werden.

Aktuelles zu bedrohten Arten

Good News: Fast 400 Schneeleoparden leben in Nepal

397 Schneeleoparden streifen durch Nepals Berge – das sind mehr als gedacht. Neue Daten aus einer aktuellen Schätzung machen Hoffnung für den Schutz der scheuen Großkatze.

WWF-Erfolg: Comeback des Blauflossen-Thunfisch

Der Blauflossen-Thunfisch im Atlantik und Mittelmeer ist nicht mehr überfischt! Ein bedeutender Meilenstein im Artenschutz, der zeigt, wie wichtig Zusammenarbeit ist.

Hunde-Spaziergang am Inn: Wie man Vogel-Nachwuchs schützen kann

An den Kiesbänken des Inns brüten derzeit wieder seltene Vogelarten. Doch Hundebesitzer:innen und ihre freilaufenden Hunde können den Nachwuchs unwissentlich gefährden.

WWF: Neues Brutfloß sichert Überleben der bedrohten Flussseeschwalbe

Neu renoviertes Brutfloß als geschützter Nistplatz für die bedrohten Zugvögel – WWF fordert Schutzgebiete und Renaturierung an der March

WWF-Erfolg: Altes Brutfloß, neue Hoffnung für die Flussseeschwalbe

Ein in die Jahre gekommenes Brutfloß in der Nähe des WWF-Auenreservats Marchegg in Zwerndorf wurde erfolgreich renoviert! Eine wichtige Maßnahme, um das Überleben der bedrohten Flussseeschwalben in Niederösterreich zu sichern.

WWF-Erfolg: Weniger gewilderte Nashörner in Südafrika

Neue Zahlen aus Südafrika machen Hoffnung für den Nashorn-Schutz: Im Naturreservat Hluhluwe-iMfolozi ging die Wilderei um fast 70% zurück. Grund dafür war eine Enthornungs-Aktion – ein drastischer Schritt für den Schutz der Tiere, der aber leider kein Allheilmittel ist.

VCÖ und WWF: Mehr als 17.000 Hasen pro Jahr Opfer des Straßenverkehrs

Zersiedelung und Straßenbau zerstören den Lebensraum von Hasen und anderen Wildtieren – VCÖ und WWF fordern Reduktion des Bodenverbrauchs und ein Ende der Zersiedelung

Schutzstatus Wolf: WWF kritisiert “Feldzug gegen den Artenschutz”

EU-Botschafter:innen stimmen für die Abschwächung des Wolf-Schutzstatus – Naturschutzorganisation fordert Rückkehr zu wissenschaftlich gedeckten Lösungen

WWF-Erfolg: Kleiner Leopard in Armenien geboren

Persische Leoparden sind extrem selten. Umso erfreulicher: Erstmals wurde in Armenien die Geburt eines Leoparden offiziell registriert. Ein Erfolg, der auf jahrzehntelangen Schutzbemühungen basiert.