In einem Video präsentiert der WWF eine neue Version der Bundeshymne, in der das „viel verbaute Österreich“ besungen wird.

Luchsfreilassung: 5 neue Luchse im Grenzgebiet zu Kärnten

Sie heißen Lenka, Julija, Tris, Zois und Aida. In sie werden große Hoffnungen gesetzt, denn sie sollen die julischen Alpen südlich von Kärnten wieder mit Luchs-Leben erfüllen. Ende April wagten sie die ersten Schritte in ihrer neuen Heimat, die Region um den Triglav Nationalparks in Slowenien. Die fünf Luchse hatten eine lange Reise hinter sich. Aida, Zois und Tris kamen aus Rumänien, Lenka und Julija aus der Slowakei. Ihr Umzug nach Slowenien könnte sich auch positiv auf den österreichischen Luchsbestand auswirken. „Wenn es gelingt, die heimischen Luchs-Vorkommen mit dem nun gestärkten slowenischen Bestand zu vernetzen, wäre das ein großer Erfolg.“, hofft Christian Pichler, Artenschutz-Experte vom WWF.

Eine Luchs-Freilassung: Ein aufwändiges Unterfangen

Der Weg bis zu Lenkas, Julijas, Tris, Zois und Aidas Freilassung war lang. Die Tiere wurden in der Slowakei und Rumänien – Ländern mit ausreichend großen Luchsbeständen – gefangen. Sie waren im Anschluss etwa drei Wochen in Quarantäne, um sicher zu gehen, dass sie gesund sind. Erst danach konnten sie, unter tierärztlicher Aufsicht, ihre Reise in die slowenische Gorenjska Region antreten. Auch in ihrer neuen Heimat kamen die Tiere vor ihrer Freilassung längere Zeit in Quarantäne, um sich an die neue Umgebung gewöhnen. Das letzte Stück zur slowenischen Quarantänestation wurden Zois und Aida sogar auf einer Pferdekutsche transportiert. Die Wege zum geheimen, schwer zugänglichen Quarantäne-Gehege ließen einen Transport mit dem Auto schlichtweg nicht zu.

Die ersten Schritte in die neue Freiheit

Ende April war es schließlich so weit. Die Türen der Quarantäne-Gehege wurden geöffnet und die Luchse konnten ihre neue Heimat erkunden. Aida und Zois wurden ein paar Tage vor Lenka, Julija und Tris freigelassen. Die Freilassung in Slowenien wurde von einer breiten Allianz aus Politik, Naturschutz, Jägerschaft und Forstwirtschaft getragen und durch die Europäische Union unterstützt. Der WWF hat als Co-Financier zur Freilassung, die im Rahmen der EU-Projektes LIFE Lynx erfolgte, beigetragen.

Hoffnung: Genaustausch durch Freilassung

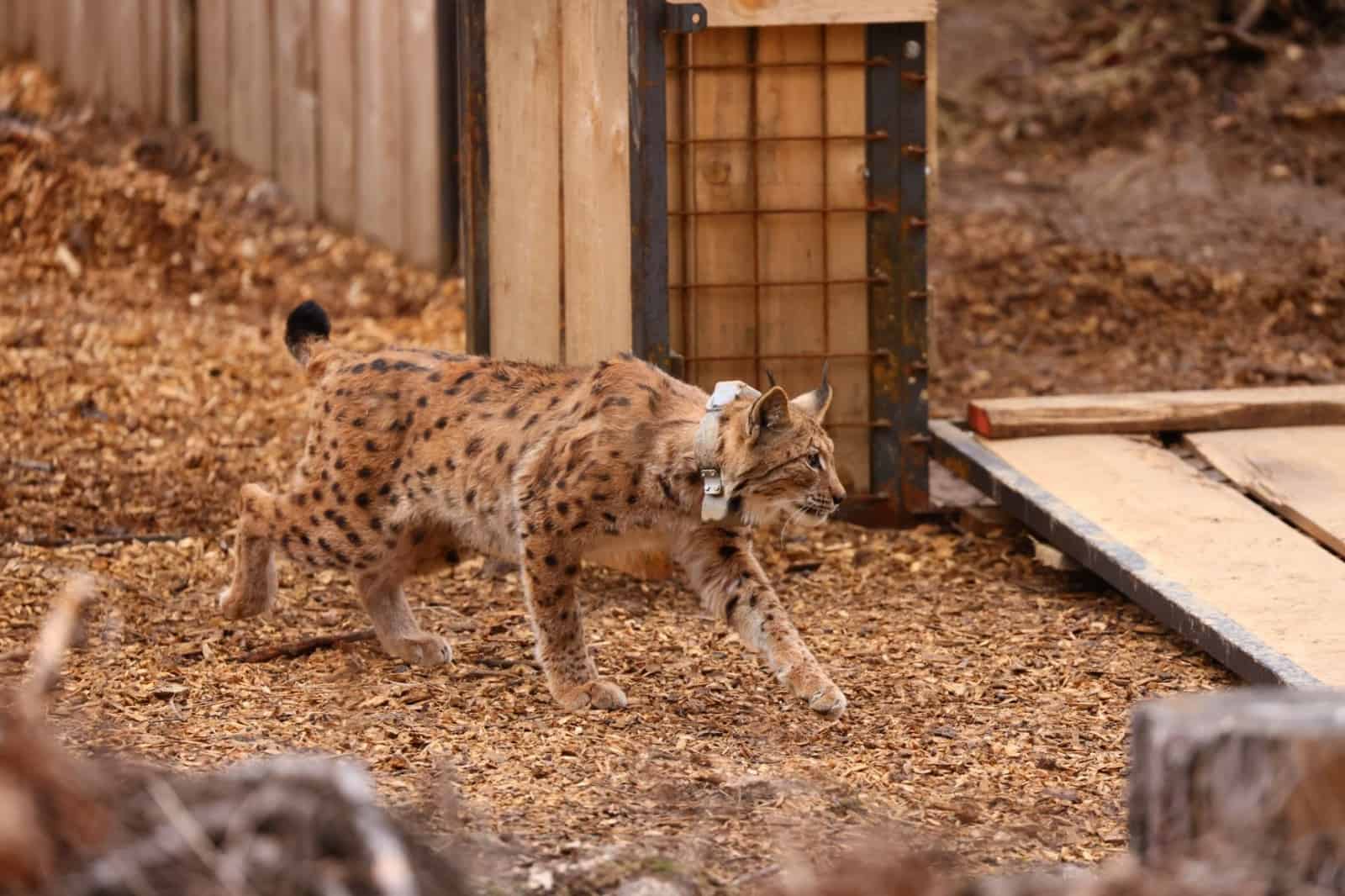

Luchsin Lenka war die mutigste und wagte sich als erste aus ihrem Gehege. Julija – hier auf dem Foto – folgte ihr. Luchs Tris war skeptischer und ließ sich mehr Zeit. Alle Tiere tragen Halsband-Sender, damit ihre Wanderungen via GPS verfolgt werden können. Die Luchs-Freilassungen im Triglav Nationalpark sollen eine wichtige Lücke schließen. Denn die slowenische Gorenjska Region ist die Schnittstelle zwischen dem Luchs-Bestand in den Alpen und dem in den dinarischen Bergen am Balkan. Unsere große Hoffnung ist, dass sich die Luchse vermehren und die Bestände sich in der Fläche ausbreiten und es zu einer Vernetzung der Populationen kommt. Denn der Gen-Austausch zwischen den einzelnen Populationen ist enorm wichtig. Ohne frisches „Genmaterial“ kommt es zu Inzucht und das schwächt die Überlebenschancen der Tiere auf lange Sicht.

Hoffnung für Österreichs Luchse

Wir hoffen sehr, dass ein gestärkter Luchs-Bestand in Slowenien auch einen positiven Einfluss auf den österreichischen Luchs-Bestand hat. Derzeit gibt es in Österreich maximal 40 Luchse, die aber sehr verstreut voneinander leben. Einen kleinen Bestand gibt es in Vorarlberg und Tirol, da sich der Luchsbestand der Ostschweiz langsam ausbreitet. Eine weitere Population mit ca. 23 Tieren lebt im Norden Österreichs an der Grenze zu Bayern und Tschechien. Rund um den oberösterreichischen Nationalpark Kalkalpen leben derzeit sechs Luchse. Ein großes Problem für sie ist der fehlende Nachwuchs in den letzten Jahren, was an Inzucht und genetischer Verarmung liegen kann.

Die österreichischen Luchsvorkommen sind also sehr klein, ihr Fortbestand ungewiss. Derzeit bringen nur etwa vier bis fünf Weibchen im Schnitt jeweils zwei Jungtiere pro Jahr zur Welt. Das ist nicht genug um das Überleben der Art zu sichern, denn nur jeder vierte Jungluchs erreicht das Erwachsenenalter. „Sorgen wir nicht für wesentlich mehr Nachwuchs, sieht es für den Fortbestand des Luchses in Österreich schlecht aus“, meint WWF-Artenschutz-Experte Pichler.

Luchse brauchen Wanderkorridore und Schutz

An sich bietet Österreich Luchsen ausreichend geeigneten Lebensraum und Wildtiere als Beute. Trotzdem sind Luchse hierzulande zwei großen Bedrohungen ausgesetzt: Der illegalen Verfolgung und der Zerstückelung ihrer Lebensräume. Um dem Luchs eine wirkliche Überlebenschance zu geben, braucht es bundesländerübergreifenden Maßnahmen in der Strafverfolgung von Wilderei-Delikten und zum Stopp des Flächenfraßes. Denn Straßen, Siedlungen und Industriegebieten stellen unüberwindbare Hindernisse für die scheuen Luchse dar und trennen Lebensräume voneinander ab. Ohne die Offenhaltung von Wanderkorridoren und eine konsequente Bekämpfung von illegaler Verfolgung kann der Luchs langfristig nicht überleben.

So können Sie den Luchsen helfen

Der WWF setzt sich auf vielen Ebenen für den Schutz der Luchse ein. Doch Artenschutz erfordert einen langen Atem. Unterstützen Sie uns mit einer Patenschaft.

Der Flächenfraß in Österreich zerstückelt nicht nur die wertvollen Luchs-Lebensräume. Das Zubetonieren unserer Natur beschleunigt auch das Artensterben, verschärft die Klimakrise und gefährdet unsere Gesundheit. Denn werden Böden verbaut, gehen überlebenswichtige, biologische Funktionen dauerhaft verloren. Unterschreiben Sie unsere Petition zum Stopp des Flächenfraßes, für mehr Natur statt Beton.

Weitere Infos:

Mehr zur Arbeit des WWF zu den Luchsen lesen Sie hier.

In unserem Artenlexikon finden Sie alle Infos zur Biologie der Luchse.

Rückfragen

News

Aktuelle Beiträge

Seeadler getötet: WWF und BirdLife fordern Aktionsplan gegen Wildtierkriminalität

Besenderter Seeadler “Dante” stirbt nach Schussverletzung und Zugkollision – WWF und BirdLife fordern konsequentes Vorgehen gegen illegale Verfolgung streng geschützter Arten

Sie haben abgestimmt: Größte Bausünde steht in Ohlsdorf

Das Logistikzentrum in Ohlsdorf wurde zur größten Bausünde gewählt! Für den Bau mussten 19 Hektar Wald weichen – ein trauriges Beispiel für die fehlgeleitete Bodenpolitik in Österreich.

Zerstörung Schwarze Sulm: Umweltverbände ziehen gegen Kraftwerkspläne erneut vor Gericht

WWF, ÖKOBÜRO und Arbeitskreis zum Schutz der Koralpe reichen Revision beim Höchstgericht ein – Forderung nach endgültigem Projektstopp und verbindlichen Schutz für frei fließende Flüsse

WWF warnt zum Ferienstart vor Artenschmuggel im Gepäck

Mitbringsel aus seltenen Tier- und Pflanzenarten gefährden Artenvielfalt – Geld- und Gefängnisstrafen drohen auch bei ungewolltem Schmuggel – WWF-Souvenir-Ratgeber klärt auf

Neuer WWF-Bodenreport: Bis 2050 drohen weitere 1.000 Quadratkilometer verloren zu gehen

Politische Ziele bislang deutlich verfehlt, Prognose negativ – WWF fordert Kurswechsel mit Bodenschutz-Vertrag

WWF warnt vor Folgen der Regenwald-Zerstörung für Artenvielfalt und Klima

Tag des Regenwaldes am 22. Juni: Regenwälder schrumpfen weltweit, im Amazonas besonders rasant – WWF fordert verstärkten Schutz und entschlossenen Kampf gegen weltweite Entwaldung

WWF: Dramatischer Befund der Wissenschaft zur Klimakrise

Der “Zweite Österreichische Klima-Sachstandsbericht” zeigt Probleme und Maßnahmen gegen die Klimakrise – WWF ruft Politik zum Handeln auf

WWF begrüßt Pfundser Ergebnis gegen Ausbau Kraftwerk Kaunertal

Bevölkerung von Pfunds lehnt Ausbauprojekt ab – WWF fordert Absage des Planungsfossils und Prüfung von Alternativen